犬の平均寿命は2021年の調査で平均14.65歳と、2011年の13.85歳に比べて1歳近くも伸びています(※)。長生きは素晴らしい反面、これまでに見られなかった病気にかかる可能性も出てきました。1日でも長く健康で過ごしてもらうためにも、飼い主さんはシニア犬特有の体や行動について知っておく必要があります。ここでは、シニア犬だからこそ注意すべき観察ポイントをご紹介します。

※データ出典:一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」

犬はいつからシニア犬に?

犬は、小型犬であれば6歳ごろから、大型犬であれば5歳ごろからシニア犬の領域に入ってきます。個体差はありますが、この年齢から少しずつ老化が始まるとされ、飼い主さんがそのサインに早く気づいてあげることが重要です。老化のサインは、見た目だけでなく行動にも表れます。

行動から分かる老化のサイン(一例)

□ 散歩で歩きたがらないなど、活発さがなくなってくる→筋力や関節の衰え

□ 反応が鈍くなる→視力や聴力、嗅覚の衰え

□ 食欲の低下→消化器官の衰え

□ 水をよく飲むようになる→腎臓機能の衰え

□ 寒がりになる→体温調節機能の衰え

□ 食べにくくなる→歯肉炎や歯槽膿漏の可能性

*さらに詳しくは獣医師監修のワンペディア記事「老化のサインとは?」をご覧ください。

行動の変化をシニア犬だから…と思い込んでしまい、病気を見逃してしまうことがあります。老化自体が病気の引き金になり、いつのまにか慢性化したり、重症化したりしてしまうことも。病気を早期発見するためには、日常的、定期的に愛犬の状態をチェックすることが大切です。

日常的にチェックすべきポイント

食事量

食べる量が増える場合は糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)が、食欲がなくなる場合は口内炎や歯肉炎、または発熱や下痢、内臓疾患などが疑われます。

「食事量」に関連するワンペディア獣医師監修記事

糖尿病☞「犬の糖尿病ってこんな病気。症状、メカニズム、治療法を徹底解説!」

クッシング症候群☞「5歳以上の犬がかかりやすいクッシング症候群とは。症状や治療法など」

食欲不振☞「犬が食欲不振になったとき、どうしたらいいの?原因と対策」

下痢☞「犬の下痢、様子をみていても大丈夫?原因と正しい対処法とは」

歯肉炎☞「犬の歯周病、症状や治療法とは?放置すると、重大な病気を引き起こす!?」

【観察ポイント】

□ 異常に食べたがる

□ 食欲がない、全く食べない

□ 体重が増えてきた、減ってきた

□ 食べるときによだれが出ている

飲水量

飲水量の増加は、尿をつくる腎臓の働きや、その働きを補助するホルモンの異常を示していることがあります。多飲多尿で、さらに体重も減ってきている場合は糖尿病も疑われます。

「飲水量」に関連するワンペディア獣医師監修記事

糖尿病☞「犬の糖尿病ってこんな病気。症状、メカニズム、治療法を徹底解説!」

【観察ポイント】

□ 水分をちゃんと摂っているか

□ 飲みすぎていないか

□ 体重は減っていないか

□ 尿量は増えていないか

排泄

シニア犬になると、筋力が低下することで腸の働きも悪くなり、便秘しやすくなります。また、腎臓機能の低下によって尿量が増えてきたり、膀胱の機能が衰えて頻尿になったりしますが、これらが腎臓病や膀胱炎、尿路結石など病気の兆候であることもあります。シニア犬になったら、特に排泄物の状態(量、回数、臭い、色など)をよく観察するようにしましょう。

「排泄」に関連するワンペディア獣医師監修記事

便秘☞「犬のウンチが出ない!犬は便秘になるの? 気になる症状と原因とは?」

腎臓病☞「犬の腎不全(腎臓病)ってどんな病気?症状、治療法とは」

膀胱炎☞「愛犬が膀胱炎になったら?飼い主さんができること」

尿路結石☞「犬の尿路結石ってどんな病気?痛みはあるの?」

【観察ポイント】

□ 下痢、便秘はないか

□ 尿量が増えていないか

□ おしっこはちゃんと出ているか

□ 1日に何度もトイレに行くことはないか

□ おしっこの色は正常か(血尿だったり、キラキラしたりしていないか)

□ トイレで大きな声で鳴いたりしないか

呼吸

シニア犬であったとしても、たいした運動をしているわけでもないのに、ハアハアと口で呼吸をするようなら、循環器や呼吸器の病気かもしれません。また、体温調節機能が衰えるために熱中症になりやすく、そのせいで呼吸が荒くなることがあります。

「呼吸」に関連するワンペディア獣医師監修記事

初期症状☞ 「犬の熱中症は命の危険も!初期症状を見逃さないで!」

【観察ポイント】

□ 呼吸数が速い(1分間に15~30回程度が正常)

□ 口を開けて苦しそうに息をしていることがないか

□ 呼吸時に胸が大きく動いていないか

□ ゼーゼーといった呼吸音がしないか

□ 体温は正常か

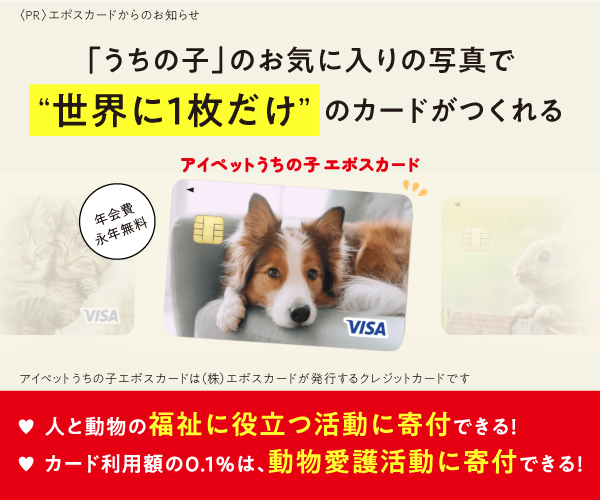

活動量

年齢を重ねると少しずつ活動量が低下するとともに睡眠時間が長くなってきます。以下の図①は12歳と4歳の犬の1日の活動量ですが、両者を比べると12歳のシニア犬は全体的に活動量がかなり低下していることが分かります。このことが、体調不良を見落としてしまう1つの原因でもあります。じっとしていることが多くなっても単に老化だと考えてしまうからです。もし、いつもより睡眠時間が長いと感じたら、体調不良か痛みがあると疑い、動物病院を受診するようにしましょう。

「活動量」に関連するワンペディア獣医師監修記事

活動量☞「1日の活動量が重要なカギに? 犬の健康状態を改めてチェックしてみよう」

睡眠時間☞「犬の睡眠時間ってどのくらい?」

シニア犬の散歩☞「犬はシニアになってもお散歩が必要? 散歩時間の目安は?」

【観察ポイント】

□ 寝ている時間が多くなった

□ 呼んでも反応が全くない

□ 全く遊ばなくなった

□ 散歩に行きたがらない、行ってもすぐに帰りたがる

□ 暗い所が苦手になった

図①

※データ出典:日本動物高度医療センター JARMeC

歩き方

筋肉や関節が衰えると活発さも失われますが、歩き方に異常が起きたり、外へ出たがらなくなったりもします。しかし、このような症状は単なる老化だけではなく、循環器・呼吸器系の病気、関節の病気によって起こることもあり、特に急な変化が見られた場合は注意が必要です。犬は目的によって体形が大きくつくりかえられてきたため、骨の異常が猫よりも多く起こります。大型犬や胴長犬はとりわけ注意して観察しましょう。

【観察ポイント】

□ 急に四肢の動きが弱々しくなった

□ 歩くときにふらつく

□ びっこをひく

□ 散歩を嫌がるようになった(歩きたがらない)

定期的にチェックすべき項目とは

体の状態をチェック

毎日ではなくとも、週に1度程度、お手入れのときに耳や口、皮膚など体の状態を確認することで見つけられる病気がたくさんあります。例えばシニア犬は腫瘍の可能性が高くなり、多くが歯周病にかかっているともいわれます。重症化して命に関わる前に、早期に発見することが大切です。

【観察ポイント】

□ 目:目やに、充血、目を痒がるなどの症状がないか

□ 耳:耳垢がたまっていないか、粘液のような耳垢でないか、悪臭がしていないか

□ 鼻:鼻水が出ていないか、表面が乾いてないか

□ 歯:歯垢がたまっていないか、歯ぐきが腫れていないか、歯がグラグラしていないか

□ 口:口臭がきつくないか、口内炎など潰瘍がないか

□ 皮膚・被毛:しこりや腫れがないか、炎症がないか、フケが出ていないか

「体の状態」に関連するワンペディア獣医師監修記事

目ヤニ☞「目の周りをしっかりケアしていつまでも可愛く!」

歯周病☞「 放置すると恐ろしいことに!犬の歯周病とは」

耳垢☞「犬の耳が臭い!耳垢で汚れている!すごく痒がる!そんなとき考えられる病気や症状とは」

鼻水☞「犬が鼻水を垂らしているけど大丈夫?その症状や原因は?」

鼻の乾燥☞「犬の鼻の乾燥は病気のサイン?ひび割れ、角化症の原因や対処法とは?」

体重・体形をチェック

シニア犬は活動量が低下するため肥満傾向になりますが、より高齢になると、こんどは食欲が低下して痩せてきます。いっぽうで病気が原因となって体重が増減したり、お腹が膨らんだりするなどの体形変化が見られることもあります。体重と体形を定期的にチェックし、極端な体重の増減や体形の変化がないか確認するようにしましょう。

【観察ポイント】

□ 急に体重が増えた、減った(1ヵ月で体重の5%の増減があった)

□ お腹だけが膨らんだ

□ 体全体がむくんでいる

シニア犬になったら、定期的な健康診断が大切

シニア犬では、症状があっても老化だからと見過ごされがちです。しかも犬は具合が悪くても我慢するため、発見が遅れてしまうこともあります。老化は病気につながるものと飼い主さんが認識し、愛犬の状態をよく確認するとともに、半年に1度は定期的に動物病院で健康診断を受けるようにしましょう。

「健康診断」に関連するワンペディア獣医師監修記事

健康診断☞「愛犬の健康を守るために、健康診断が必要な理由」

チェック項目☞「犬の健康をチェックするためには?日常的、定期的に何を確認すれば良いの?」

変化の察知☞「犬の「食事」「飲水」「排泄」「呼吸」のチェックは、病気の早期発見の重要なポイント」

「シニア犬」に関する、獣医師監修記事はこちら

シニアの捉え方☞「犬は何歳から「シニア」なの?

健康チェック☞シニア犬の病気を早期発見するために!観察ポイントと健康チェック法を紹介

老化のサイン☞犬の老化のサインとは?【獣医師が解説】

お部屋☞シニア犬が安全で快適に過ごせるお部屋とは?

準備☞愛犬がシニアになる前に、準備しておくべきこととは?

お散歩☞犬はシニアになってもお散歩が必要? 散歩時間の目安は?

食事☞シニア犬の食事で気をつけることは?どんなフードを選べばいい?

トイレ☞シニア犬のトイレで気をつけることは? 寝たきりになったらどうすればいい?

睡眠☞シニア犬にとって快適な睡眠とは?寝床はどうしたらいいの

かかりやすい病気☞シニア犬がかかりやすい病気とは? 早期発見するためには?

『うちの子おうちの医療事典』でシニア犬のかかりやすい病気を調べる

白内障

緑内障

椎間板ヘルニア

変形性脊椎症

膵炎

気管虚脱

ニキビダニ症

糖尿病

クッシング症候群

★「ワンペディア編集部」では、愛犬との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、ワンペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。