近年、犬や猫などのペットを取り巻く環境は劇的に変化しました。例えば、昔は犬を外で飼うのが普通でしたが、今では室内飼いが中心です。さらにワクチンやフィラリア予防など、飼い主さんの予防意識もあがっていることと、獣医療が飛躍的に発展したことなどにより、犬の平均寿命は延びました。20年前と比べると、3~4倍伸びているといわれています。

こうして犬の寿命が延びたことで、いわゆる高齢犬と呼ばれる7歳齢以上の犬は全体の半数以上を占めており、今後高齢化に伴うさまざまな問題に直面することも増えていくものと思われます。

犬の老化に伴う行動の変化

私たち人間と同様に、犬も年齢を重ねるにつれて、行動面に変化が生じてきます。長年、一緒に暮らしてきた愛犬の行動変化は、飼い主さんにとっても犬にとってもストレスとなる可能性があります。実際に、夜鳴きがひどくて近所から苦情がきた、突然噛みつくようになった、今まで平気だった留守番が出来なくなった・・・など、深刻な問題行動で行動治療の相談に来られるケースに触れる機会も徐々に増えてきているような気がします。

高齢犬の問題行動となると、人間のアルツハイマー病のようなものを思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、特に病気ではなく単なる老化現象として、問題行動が出ることも多いのです。

行動の変化が問題行動になっていく

高齢犬で一般的に見られる行動変化としては、以下のようなものがあります。

■ 今までできていた「おすわり」や「伏せ」ができなくなる。

■ 新しいおもちゃ等に興味を示さなくなる。

■ 今まで平気だった物事に対して怯えるようになる。

など

高齢犬の脳内は、認知機能低下のあるなしに関係なく、多かれ少なかれ脳が小さくなる等の変化をしていることはわかっています。つまり、加齢に伴う脳の変化はどの犬にも訪れることであり、上記のような行動変化はそれに伴う自然な老化現象の一つであると言えるでしょう。

しかし、その行動変化が正常であれ、異常であれ、人間との生活に支障をきたす場合や動物自身の日常生活に障害をもたらす場合には、「問題行動」と認識されます。冒頭で例として挙げたように、過剰に鳴くようになった、攻撃的になった、留守番ができなくなったなどは、問題行動として治療しなければならないケースだと言えます。

高齢犬の問題行動の対処法

このような問題行動に対応するためには、高齢犬の行動変化を大きく3つに分けて考えるといいでしょう。

1、病気が原因で生じる行動変化

私たち人間でも、病気などで体調が悪くなると、何となく不安な気持ちになりますよね。それは犬も同じです。さらに、痛みなどがあれば、言葉を発することのできない犬は、自己防衛本能が働いて、攻撃的になったりすることがあります。

病気によって不安や攻撃性が増加するということは、もちろん高齢犬だけでなく若い犬でも十分に起こり得るものです。高齢になるにつれて免疫力が低下すると、色々な病気をしやすくなりますので、その分高齢犬に多いことと考えられがちですが、以下に挙げる例は決して高齢犬だけの問題ではありません。

トイレの失敗

例えば、排泄の問題を考えてみましょう。尿の量が増える、排尿の回数が増えるといった症状をもたらすような病気は、トイレに間に合わないという理由から、トイレ以外で排泄してしまう可能性があります。夜中に尿意をもよおして、しょっちゅう目が覚めるようになり、さらにそれを知らせるために鳴くこともあるでしょう。また、何らかの病気によって不安が増し、それを和らげるためにマーキングをするようになることもあります。関節炎などの場合も、自由に動くことができなくなるため、トイレまで行くことが困難になり、結果としてトイレ以外の場所で排泄してしまうこともあります。

感覚器の機能低下

また高齢になると、視覚や聴覚、嗅覚といった感覚器の機能も、個体差はありますが低下します。

まず、視力が低下すると、場所や人を認知するのに混乱が生じ、トイレに到達できなくなったり、物にぶつかりやすくなったりします。さらには、飼い主さんが撫でようと手を伸ばしても、犬は飼い主さんの手が近づいてくることに気付かず、突然のことに驚いて噛みついてしまうこともあります。

聴覚が低下すれば、声による指示に反応できなかったり、鳴き声も大きくなるかもしれません。また、嗅覚の低下は、食欲の減退や、さまざまな刺激を敏感にキャッチしにくくなることから、意欲の低下を招くこともあるでしょう。

その他の病気

その他にも、高齢犬がかかりやすい疾患として、脳腫瘍や内分泌系の疾患(甲状腺機能低下症など)があります。脳腫瘍は、発生する部位によって症状は異なりますが、認知機能不全症候群と同じような症状や性格の変化(不安や攻撃性の増加など)、理由がわからない鳴きや吠えなど、さまざまな症状が現れる可能性があります。内分泌系疾患の場合も、行動面での変化が生じやすいため、注意が必要です。

高齢に伴う行動の変化の背景には、もしかしたら身体的な病気が隠れている可能性があります。愛犬の行動が変わってきたと感じたら、まずは獣医師の診察や検査を受け、異常が見つかれば、その治療を優先させてください。

2、認知機能低下による行動変化

人間のアルツハイマーのように、認知機能が低下することが原因で行動が変化する場合もあります。「認知症」「痴呆症」などと呼ばれることもありますが、脳の変化は加齢によっても普通に起こることですので、どこからが認知症で、どこからが加齢による正常な変化なのか、という具体的な線引きはハッキリしていません。

認知機能が低下すると、以下のような行動変化が起こります。

見当識障害

よく知っている場所で迷子になる、よく知っている人を認識できない、ドアの蝶番側に向かう、落ち着きなく歩きまわる、障害物を避けられないなど

社会的交流の変化

挨拶行動をしなくなる、撫でられる・遊ぶことへの興味が低下する、今までできていたオスワリやフセなどのコマンド(号令)に反応しなくなる、慣れ親しんだ人や動物へ攻撃するようになるなど

睡眠覚醒周期の変化

日中に寝ていることが増える、夜間に起きることが増える(夜鳴きも含む)、夜中に目的もなく歩き回るなど

不適切な排泄

今までできていたトイレでの排泄ができなくなる、睡眠場所で排泄するようになる、排泄場所が変化する、失禁するなど

活動性の変化

活動性や探索行動が低下する、目的もなく歩き回る、過度に舐め続ける、食欲が増す/減るなど

これらの症状がどの程度当てはまるのか、質問票をもとに点数化していきます。点数がいほど認知症である可能性も高くなります。

現在のところ、人の認知症と同じように、犬の認知症の根本的な治療法はありませんので、進行をできるかぎり遅らせることや、飼い主と犬のストレスを減らし、少しでも快適に過ごせるようにすることが目的となります。以下に、行動治療の現場で行っている方法をいくつかご紹介しますが、どれか一つだけを行うのではなく、それぞれのケースや家庭に合ったものから優先的に組み合わせて実施します。

環境を改善する

犬が安心して過ごすことができる環境づくりが必要になります。また、失敗したと感じると不安な気持ちになってより悪化するケースもあるので、できるだけ失敗したと感じさせないような工夫が必要となります。

【例】

□ お部屋の中から犬の障害物になりそうなものは、可能な限り取り除きます。

□ 犬が混乱するので、部屋の模様替えはやめましょう。

□ お水は飲みやすい場所に設置しましょう。

□ トイレは行きやすいように作ってあげましょう。

□ 居心地の良い寝場所を確保してあげましょう。

□ 床には滑り止めを敷いてください。

暖かくてやわらかそうなフワフワしたベッドなどは、足が弱い子にとっては動きにくく、逆に負担をかけてしまう場合もあるので注意が必要です。他にも、またいで上る必要があるトイレや、寒い廊下などにトイレを置くは避けたほうがよさそうです。

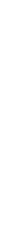

また、心配だからといって行動を制限するのはあまりオススメできません。認知機能が低下すると、障害物を避けられなくなります。遊んでる途中に壁や椅子にぶつかって、ケガをしてしまう場合もあります。しかし、だからといって閉じ込めてしまうと、歩きたくて吠えてしまうケースもあるので、家族が困らない範囲で犬が、ケガをしない運動エリアを作ってあげるとよいでしょう。

※※※運動エリアの作り方※※※

壁となる部分にぶつかってケガをしないように、お風呂マットのような、ぶつかっても衝撃を受け止めてくれるようなものでサークルを作るのがオススメです。

小型犬であれば、家庭用のビニールプールに空気だけ入れて、底に滑り止めのコルクマットなどを敷き詰めてあげてもいいでしょう。

運動中に壁にぶつかっても、やわらかいので安心して遊ぶことができます。

適度な刺激を与える

体も脳も刺激が減ると、それだけ老化が進むと言われていますが、認知症の犬においても適度な心身への刺激を与えてあげることは大切です。ある程度歩行が可能で、もともと散歩が好きな犬であれば、リハビリも兼ねて介護用ハーネスを利用した短時間の散歩へ行くとよいでしょう。

歩行が困難な場合には、カートで外出することで嗅覚・視覚・聴覚を刺激することができます。また、おやつを握り、どっちに入っているかを当てるゲームといった簡単な遊びをしてみたり、おやつを入れられる知育玩具を利用することも(ただし、飲み込まないように注意)、嗅覚を刺激し、考えることを促すので、脳に刺激を与えることができます。

このような刺激をできるだけ日中に与えることで、昼夜逆転が軽減されることが期待できます。

罰を与えない

これまでできていたことができなくなり、犬の行動にイライラすることもあるかもしれませんが、叱ったり、叩いたりするなどの対応は、問題の解決にはなりません。ましてや悪化させてしまうことも少なくないので、絶対にしないでください。

行動修正法を用いる

これまで特に反応を示さなかった刺激であっても、怖がるようになることがあります。その刺激を避けられるのであればよいのですが、どうしても避けられない場合には、行動学的な修正方法を用います。例えば、特定の音を怖がる場合には、音量を下げた状態でおやつをあげ、犬が気にしなければ音量を上げておやつをあげる、という段階を踏んでいきます。犬の反応を見ながら刺激を調節することがポイントとなります。

以上のような方法の他にも、薬物療法や食餌療法、サプリメントの使用などもあります。それぞれの犬、それぞれの家庭に合わせた対処法を、獣医師と相談しながら進めていきましょう。

3、加齢に伴う不安から生じる行動変化

年齢を重ねると、何となく不安な気持ちが増すのは、人も犬も同じかもしれません。視力や聴力も衰え、体も若い頃のように自由に動かすことができなくなります。そんな精神状態では、今まで大丈夫だったことが突然苦手になってしまうなんてこともあるのです。

その代表的なものが、分離不安です。飼い主さんがいなくなることに不安が高まってしまい、今まで出来ていた留守番ができなくなったり、飼い主さんが家にいても一秒たりとも離れることができなくなってしまうというものです。原因は、飼い主さんのライフスタイルが突然変わってしまった、留守番中に雷や地震などを体験してしまったなどさまざまです。若い頃だったら、そういった状況にも臨機応変に対応できていたはずなのに、高齢になったら、突然できなくなってしまった・・・というのは、実は意外と多いのです。分離不安についてはこちらもご覧ください。

このような場合は、若齢や成犬の分離不安と基本的には治療方法は同じです。留守番中の不安が軽減できるよう、安心できる居場所を提供したり、外の物音が聞こえにくいようにラジオやテレビをつけたままにしたりといった環境の改善や、留守番前に散歩に行って適度な刺激を与えることなどが基本となります。もちろん、留守中にいたずらや粗相をしてしまっても、決して罰を与えてはいけません。余計に不安をあおることになってしまうため、絶対に避けましょう。

このように、高齢犬の行動変化は、その内容も原因もさまざまです。問題が深刻化してから獣医師に相談するのではなく、「何かおかしいかもしれない」と感じたら、ご家族だけで抱え込まず、積極的に相談してみてください。

「シニア犬」に関する獣医師監修記事

■ シニアの捉え方:犬は何歳から「シニア」なの?

■ 健康チェック:シニア犬の病気を早期発見するために!

■ 老化のサイン:犬の老化のサインとは?【獣医師が解説】

■ お部屋:シニア犬が安全で快適に過ごせるお部屋とは?

■ 準備:愛犬がシニアになる前に、準備しておくべきこととは?

■ お散歩:犬はシニアになってもお散歩が必要? 散歩時間の目安は?

■ 食事:シニア犬の食事で気をつけることは?

■ トイレ:シニア犬のトイレで気をつけることは? 寝たきりになったらどうすればいい?

■ 睡眠:シニア犬にとって快適な睡眠とは?寝床はどうしたらいいの

■ かかりやすい病気:シニア犬がかかりやすい病気とは? 早期発見するためには?

★「うちの子」の長生きのために、年齢や季節、犬種など、

☞「うちの子おうちの医療事典」でシニア犬のかかりやすい病気を調べる