犬の健康を維持するには、人と同じように痩せすぎたり太りすぎたりすることのないように体型を管理することも大切です。

体重を測定しよう

犬の体型の微妙な変化は、見た目からではなかなか気づきにくいです。

そのため、日頃から体重を測定しておくことが重要です。(週1回〜2週間に1回程度がおすすめ)

犬を抱っこした状態で体重計に乗って計測し、人の体重を引き算すると犬の体重を算出することができます。

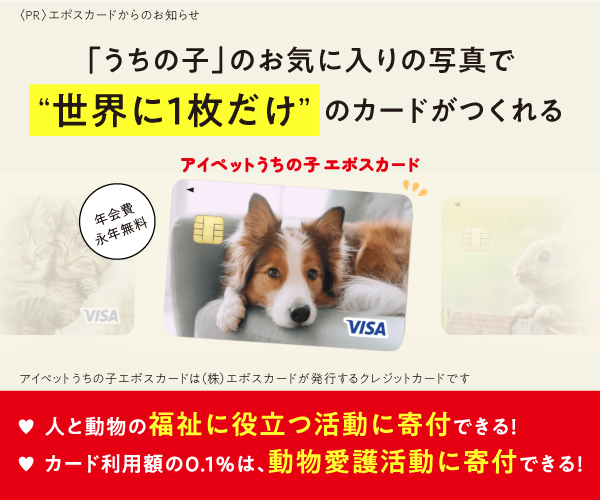

ボディ・コンディション・スコア(BCS)と体型

ボディ・コンディション・スコア(BCS)とは、犬の見た目と触れた状態から、体型、とくに脂肪のつき具合を5段階(または9段階)で評価する指標のことです。

ご家庭での体型判断の参考にするとよいでしょう。

BCS1(痩せ)

・あばら骨(肋骨)や腰骨(腰椎)が離れたところからでもはっきりと見える。

・両手で左右の胸の辺りを触ると、脂肪が全くなく、肋骨が容易に触れる。

・上から見た腰のくびれ(砂時計型)と、横から見た腹部の吊り上がりが顕著。

BCS2(やや痩せ)

・肋骨や腰椎が離れたとことからでも見える。

・両手で左右の胸の辺りを触ると脂肪がほとんどなく、肋骨が容易に触れる。

・腰のくびれと、腹部の吊り上がりも明瞭。

BCS3(理想体重)

・過剰な脂肪はなく、肋骨が適度に触れる。

・腰のくびれと、腹部の吊り上がりが適度にわかる。

BCS4(やや肥満)

・脂肪はやや多く、肋骨に触れるのが難しい。

・腰のくびれと、腹部の吊り上がりは少しだけみられる。

BCS5(肥満)

・脂肪が厚く、肋骨は触ってもわからない。

・腰椎やしっぽの付け根にも脂肪がある。

・上から見ると腰のくびれはなく、箱型や樽型に見える。

・腹部の吊り上がりは全くないか、むしろ垂れ下がっている。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/petfood_guide_1808/pdf/6.pdf

食事量の決め方

犬にペットフードを与えるときは、フードのパッケージに表示されている食事量を目安に与えるようにしましょう。はかりを使ってフードの重さを量ると、正確に適切な量のフードを与えることができます。(はかりがない場合は計量カップで)

多くのフードにおいて、フードの量は体重に応じて表示されています。この場合の体重とは、現在の犬の体重ではなく、理想とすべき体重のことを示しているので注意が必要です。

理想体重がわからないときには、かかりつけの動物病院で相談してみましょう。

減量が必要なときは

肥満はさまざまな病気を引き起こす原因となります。

減量には、日々の食生活を見直すことが必要不可欠です。

食べているフードの種類・量・回数、間食の有無、人の食べ物を与えているかどうかなどが大きく関わってくるので、動物病院で相談する際には、一度これらを見直してみるとよいでしょう。

場合によっては、フードの量を減らさなくても、間食やご褒美を減らすだけで減量できるケースもあります。

自宅では1〜2週間ごとに体重を測定し、目標体重に向けて1週間に体重の0.5〜2%程度を減量させることができたら理想的です。週2%を超える減量は、筋肉を減少させてしまうので控えましょう。

[参考]

動物医療従事者のための臨床栄養学/EDUWARD Press

ペットサプリメント活用ガイド/EDUWARD Press

環境省 動物の愛護と適切な管理

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/petfood_guide_1808/pdf/6.pdf

★「ワンペディア編集部」では、愛犬との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、ワンペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。

★うちの子の長生きのために、気になる病気について簡単に調べることができる、「うちの子おうちの医療事典」もご活用ください。